ハマリノのスタッフブログ 記事一覧

大規模修繕の豆知識

防水工事でよくある質問Q&A:費用、期間、保証まで徹底解説【浜松市】

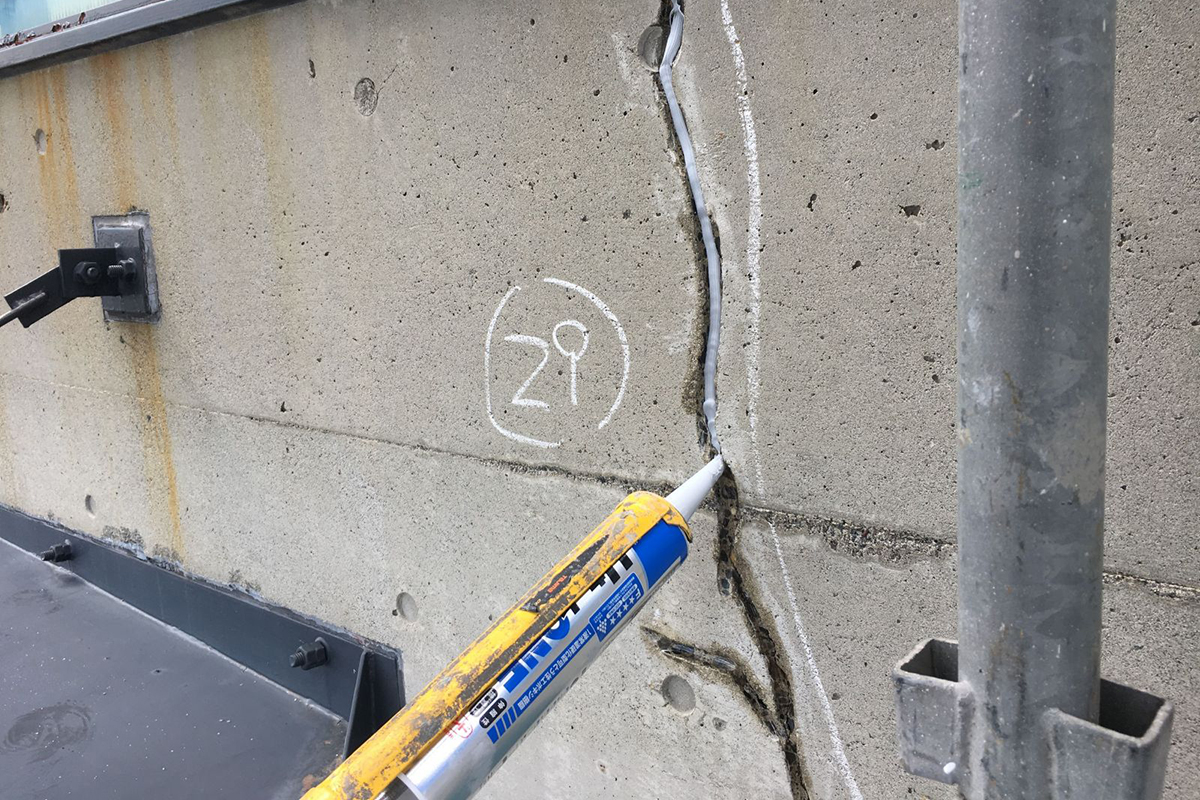

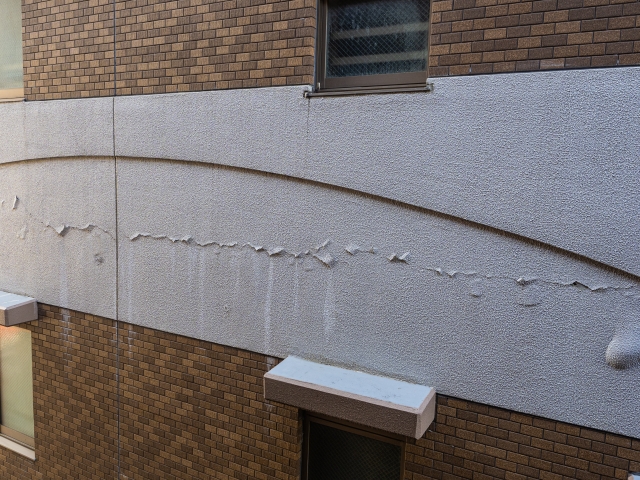

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。 防水工事について調べている大家さんの多くは、「防水工事は本当に必要なのか」「費用はいくらかかるのか」「工事後の保証は大丈夫なのか」といった不安や疑問を抱えています。特に築20年を超えた賃貸アパート・マンションでは、防水層の劣化が進行しやすく、雨漏りや建物寿命の低下が現実的な問題になります。 この記事では、防水工事でよくある質問Q&Aとして、費用相場、工事期間、保証内容、浜松市特有の気候リスクまでを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、防水工事の必要性や適切な工法選び、信頼できる業者の見極め方が明確になります。 この記事は、アパート・マンション経営でお困りの大家さんに読んでいただきたい内容です。 1. 防水工事は本当に必要?放置すると起こる劣化症状と浜松市で多いトラブル 防水工事は、建物内部への水の侵入を防ぐために欠かせない工事です。防水層は経年劣化により確実に性能が低下します。防水工事を先延ばしにすると、修繕費用が大幅に増加するケースが多く見られます。 放置するとどうなる?雨漏り・ひび割れ・膨れなどの代表的な劣化症状 防水工事を行わずに放置すると、最初に発生しやすい症状が小さなひび割れです。ひび割れ部分から雨水が浸入し、防水層の内部で水が滞留します。次に、防水層の膨れや剥がれが起こり、最終的には雨漏りへと進行します。実際に筆者が現場で確認した事例では、ベランダの小さな膨れを放置した結果、下階の天井クロスが全面張り替えになりました。初期補修なら数万円で済んだ工事が、結果的に数十万円へ膨らんだ事例です。 浜松市で特に多いトラブル事例:強風・台風後に急増する雨漏りリスク 浜松市は台風の通過ルートに入りやすく、強風と横殴りの雨が防水層に大きな負荷を与えます。特に築年数が経過した屋上やバルコニーでは、台風後に雨漏り相談が急増します。強風によって飛来物が防水層を傷つけるケースも少なくありません。浜松市では、台風シーズン前の防水工事が非常に重要です。 2. 防水工事の費用相場はいくら?工法別・部位別にわかりやすく解説 防水工事の費用は工法と施工部位によって大きく変わります。費用相場を把握することで、見積もり内容の妥当性を判断しやすくなります。 ウレタン・FRP・シート工法の費用比較:それぞれの特徴と相場感 ウレタン防水の費用相場は1㎡あたり約4,000〜7,000円です。複雑な形状にも対応でき、改修工事で多く採用されます。FRP防水の費用相場は1㎡あたり約6,000〜9,000円で、耐久性が高くベランダ向きです。シート防水は1㎡あたり約5,000〜8,000円で、屋上など広い面積に適しています。筆者の経験では、築25年のアパート屋上ではウレタン防水を選択することで、コストと耐久性のバランスが取れました。 屋上・ベランダ・バルコニーなど部位別の費用目安と見積もりの見方 屋上防水は面積が広いため、総額で100万〜300万円程度になることがあります。ベランダ防水は1か所あたり10万〜30万円が目安です。見積もりでは、下地処理費用や既存防水層の撤去費用が含まれているかを必ず確認してください。 3. 浜松市の気候が防水寿命に与える影響とは?雨量・日射・台風の観点から解説 防水工事の耐用年数は、気候条件によって大きく左右されます。浜松市特有の環境を理解することが重要です。 年間日射量の多さが防水層に与えるダメージとは 浜松市は年間を通して日照時間が長く、紫外線による防水層の劣化が進みやすい地域です。特にウレタン防水はトップコートの劣化が早く、定期的な塗り替えが必要です。日射対策を考慮した工法選びが防水寿命を延ばします。 台風・突風・豪雨が防水層を劣化させるメカニズム 台風による豪雨は、防水層の隙間から水を押し込みます。突風で排水口が詰まると、水たまりができ、防水層に長時間負荷がかかります。この状態が続くことで、防水層の破断が発生します。 4. 防水工事の保証内容はどう違う?業者選びで失敗しないためのポイント 防水工事の満足度は、保証内容と業者選びで大きく変わります。保証は年数だけで判断してはいけません。 保証年数だけで判断しない!保証範囲・条件のチェックポイント 保証年数が10年と書かれていても、自然災害が対象外の場合があります。保証対象が雨漏りのみか、防水層全体かも重要です。保証書の有無と内容確認は必須です。 浜松市で信頼できる業者を見極めるための3つの基準 第一に、浜松市での施工実績が豊富であることです。第二に、現地調査を丁寧に行うことです。第三に、工事後の定期点検を実施していることです。筆者は、報告書を写真付きで提出する業者を信頼しています。 5. よくある質問Q&A:トラブル事例から学ぶ防水工事の成功ポイント 防水工事は専門性が高く、内容が分かりづらいため、工事後に「こんなはずじゃなかった…」と感じる大家さんも少なくありません。 ここでは、実際によくある質問とトラブル事例をもとに、防水工事を成功させるポイントを解説します。 Q1. 工事後に雨漏りが再発する原因は? A. 下地調査不足が原因のケースが最も多いです。 防水工事は、表面の防水層だけを新しくすれば良いわけではありません。 既存防水層の内部や下地(コンクリート・モルタル)に劣化や亀裂が残ったまま施工すると、工事後すぐ、または数年以内に雨漏りが再発します。 特に築20年以上の建物では、 下地の浮き クラックの進行 既存防水層の層間剥離 が起きていることが多く、散水調査や打診調査などの事前調査が非常に重要です。 Q2. 防水工事をしたのに、数年で膨れや浮きが出るのはなぜ? A. 下地の水分や通気不良が原因の場合があります。 防水施工前に下地が十分に乾燥していなかったり、湿気がこもりやすい構造の場合、防水層内部に水蒸気が溜まり、膨れや浮きが発生します。 特に浜松市は湿度が高い時期が多いため、 施工時期の見極め 通気緩衝工法の選択 など、地域特性を理解した工法選びが重要です。 Q3. 安い見積もりを選んだら失敗することはありますか? A. 内容を確認せずに金額だけで選ぶと、失敗する可能性があります。 相場より極端に安い見積もりの場合、 下地処理を簡略化している 必要な工程が省かれている 保証やアフター点検が含まれていない といったケースがあります。 防水工事は「完成直後はきれいに見える」ため、 数年後に差が出やすい工事です。 見積もりでは金額だけでなく、工事内容の説明が丁寧かどうかも重要な判断基準になります。 Q4. 防水工事中、入居者への影響はどの程度ありますか? A. 工法や施工部位によりますが、事前説明があれば大きなトラブルは防げます。 ベランダ防水や共用廊下防水では、 洗濯物が干せない期間が発生する 一時的に通行制限がかかる ことがあります。 事前に工事スケジュールや注意点を入居者へ周知していないと、クレームにつながることもあります。 成功している現場では、事前案内文の配布や掲示を徹底しています。 Q5. 防水工事は何年ごとにやり替える必要がありますか? A. 一般的には10〜15年が目安ですが、環境によって前後します。 防水工法ごとの目安は以下の通りです。 ウレタン防水:10〜13年 FRP防水:10〜15年 シート防水:12〜15年 ただし、浜松市のように 紫外線・台風・強風の影響を受けやすい地域では、定期点検を行いながら適切な時期にメンテナンスすることが重要です。 Q6. 防水工事後の保証があれば、点検は不要ですか? A. 保証があっても、定期点検は必須です。 保証は「何かあったときの保険」のようなものです。 小さな劣化を早期発見できれば、大きな補修工事を防げます。 排水口の詰まり トップコートの摩耗 小さなひび割れ これらを定期点検でチェックすることで、防水層の寿命を延ばすことができます。 成功する防水工事の共通点 防水工事で失敗しないためには、次の3つが揃っていることが重要です。 散水調査・打診調査などの事前調査を行っている 建物の状態・浜松市の気候に合った工法を選定している 工事後の定期点検・アフターフォローがある この3つを満たしている業者を選ぶことで、 防水工事のトラブルや後悔を大幅に減らすことができます。 6. まとめ 防水工事は、建物を長持ちさせるために欠かせない大規模修繕工事です。浜松市の気候を理解し、適切な工法と保証内容を選ぶことが重要です。費用相場やトラブル事例を知ることで、防水工事の失敗リスクを減らせます。 静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。 静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2026年1月22日 更新

大規模修繕の契約前に確認すべきこと:見積もり比較と注意点【浜松市版】

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。 築20年以上のアパートやマンションを所有している大家さんの中には、「大規模修繕の契約前に何を確認すべきなのか分からない」「見積もりを比較しても、どこが違うのか判断できない」と悩んでいる方が多くいます。 大規模修繕は一度の契約で数百万円から数千万円の費用がかかるため、契約前の確認不足が大きなトラブルにつながります。 この記事では、浜松市で大規模修繕を行う際に、契約前に確認すべきポイント、見積もり比較の注意点、施工会社選びの考え方を分かりやすく解説します。 この記事を読むことで、大規模修繕の契約前に何を確認すれば良いのか、見積もりの正しい比較方法、トラブルを防ぐ具体策が分かります。 この記事は、アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたい内容です。 1.浜松市で大規模修繕を進める前に知っておきたい基本ポイント 浜松市で大規模修繕を成功させるためには、地域特性と建物の現状を正しく理解することが重要です。建物の劣化原因を把握せずに修繕を進めると、不要な工事や将来的な再修繕につながります。実際に現場で多くの相談を受けてきた経験からも、事前準備の差が結果に大きく影響します。 浜松市特有の気候(強風・日射・塩害)が建物に与える影響とは 浜松市は遠州の空っ風と呼ばれる強風が特徴的な地域です。強風は外壁のひび割れやシーリングの劣化を早める要因になります。日照時間が長い浜松市では、紫外線による塗膜の劣化も進行しやすい傾向があります。沿岸部に近い建物では塩害の影響で鉄部の錆が発生しやすくなります。筆者が過去に調査した物件では、築18年で鉄階段の腐食が進行していたケースがあり、気候理解の重要性を強く感じました。 修繕計画を立てる前に確認すべき建物診断の重要性 大規模修繕の計画前には必ず建物診断を実施する必要があります。建物診断を行うことで、外壁、防水、鉄部などの劣化状況を数値と写真で把握できます。劣化の進行度を確認せずに工事内容を決めると、過剰工事や不足工事が発生します。実際に診断を省略した大家さんが、修繕後3年で雨漏りが再発した事例もありました。建物診断は修繕費用を適正にするための重要な工程です。 2.見積もり比較で必ずチェックすべき5つの項目(数量・仕様・工法・保証・追加費用) 見積もり比較では金額だけを見て判断する大家さんが多くいます。しかし、金額の差には必ず理由があります。見積書の中身を正しく比較することで、大規模修繕の失敗を防ぐことができます。 見積書の「抜け漏れ」を見破るポイント:数量・仕様の差に注意 見積書では数量と仕様の確認が最重要です。外壁塗装の面積が業者ごとに異なる場合、金額差が大きくなります。使用する塗料のグレードや耐用年数も比較が必要です。筆者が比較を手伝った案件では、安い見積もりに足場費用が含まれていないケースがありました。数量と仕様の抜け漏れを確認することで、正確な比較が可能になります。 保証・追加費用の条件で大きく変わる総額コストの考え方 大規模修繕の総額コストは初期見積もりだけでは判断できません。保証期間が短い場合、将来的な再修繕費用が発生します。追加費用の条件が曖昧な契約は、工事途中で高額請求につながります。過去に保証内容を確認せず契約した大家さんが、施工不良を自己負担で直す事例もありました。保証と追加費用の条件は必ず書面で確認する必要があります。 3.浜松市の施工会社を選ぶ際の注意点:地元業者の強みと落とし穴 施工会社選びは大規模修繕の成否を左右します。浜松市での実績や対応力を確認することで、トラブルを防ぐことができます。 地元業者ならではのメリット:気候理解・迅速対応・地域相場の把握 浜松市の地元業者は気候特性を理解しています。強風対策や塩害対策を考慮した施工が可能です。緊急時の対応が早い点も大きなメリットです。地域相場を把握しているため、適正価格での提案が期待できます。筆者が対応した案件では、台風後の緊急補修を即日対応できた事例がありました。 見積もりが安すぎる業者に潜むリスクと見抜き方 相場より極端に安い見積もりには注意が必要です。材料の品質を下げている可能性があります。下請け任せで施工管理が不十分な場合もあります。保証やアフター対応がないケースも多く見られます。安さの理由を具体的に説明できない業者は避けるべきです。 4.契約前に確認すべき重要書類:工事範囲・保証内容・支払い条件のチェックリスト 契約前の書類確認はトラブル防止に直結します。書面の内容を理解せずに契約すると、後から修正ができません。 契約書・仕様書で必ず確認すべき「工事範囲」と「使用材料」 契約書には工事範囲が明確に記載されている必要があります。使用材料のメーカー名や品番の記載も重要です。記載が曖昧な場合、仕上がりに差が出ます。過去に仕様書を確認せず契約した大家さんが、想定と違う塗料を使われた事例もありました。 支払い条件・保証内容・アフター対応の明確化がトラブル防止の鍵 支払い条件は工事進行に合わせた分割が一般的です。一括前払いを求める契約は注意が必要です。保証内容は書面で明記されている必要があります。アフター対応の連絡窓口も確認することで安心して工事を任せられます。 5.浜松市でよくある大規模修繕トラブルと回避策:事前準備で防げるリスクとは 大規模修繕のトラブルは事前準備で防げます。実際に多い事例を知ることで、同じ失敗を避けることができます。 工期遅延・追加費用・仕上がり不良など、実際に起きやすいトラブル例 工期遅延は入居者トラブルにつながります。追加費用は契約内容の曖昧さが原因になります。仕上がり不良は施工管理不足が要因です。筆者が対応した案件では、事前説明不足で入居者クレームが発生しました。 事前の情報共有・書面化・第三者チェックで防げるリスク管理術 事前に工事内容を共有することでトラブルは減ります。口約束ではなく書面化が重要です。第三者の建物診断を入れることで客観的な判断ができます。準備を徹底することで、大規模修繕は成功に近づきます。 まとめ 大規模修繕の契約前には、建物診断の実施、見積もり内容の比較、施工会社の選定、契約書の確認という4つのポイントを丁寧に押さえることが重要です。これらの工程を省いてしまうと、不要な工事によるコスト増加や、修繕後の不具合、追加費用の発生といったトラブルにつながる可能性が高くなります。 特に浜松市では、強風や日射、沿岸部での塩害といった地域特有の気候条件が建物の劣化を早めるため、全国一律の修繕計画ではなく、地域性を考慮した大規模修繕が求められます。建物診断によって劣化状況を正確に把握し、その結果を基に見積もりを比較することで、適正な工事内容と費用を見極めることができます。 また、価格の安さだけで施工会社を選ぶのではなく、浜松市での施工実績やアフター対応、保証内容まで含めて総合的に判断することが、長期的に建物を守るためのポイントです。事前準備をしっかり行うことで、無駄な費用を抑えながら、安心して任せられる大規模修繕を実現できます。 静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね! ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。 静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2026年1月9日 更新

自主管理オーナー必見!浜松市での大規模修繕、費用と工程の全知識

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。 自主管理でアパート・マンションを経営している大家さんの中には、「大規模修繕の時期が分からない」「浜松市での費用相場や工程、業者選びが不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。管理会社を介さず自分で判断を行う自主管理オーナーにとって、大規模修繕は資金計画や工事内容、住民対応まで含めた非常に重要な経営判断です。 この記事では、「自主管理オーナー必見!浜松市での大規模修繕、費用と工程の全知識」をテーマに、浜松市特有の気候条件や施工実例を踏まえながら、大規模修繕の基礎知識、費用相場、工事工程、見積もり比較、業者選び、長期修繕計画までを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、浜松市で大規模修繕を進める際の判断基準と準備の流れが明確になります。 この記事は、アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたいです。 1.浜松市の自主管理オーナーが知るべき大規模修繕の基本とは? 浜松市でアパート・マンションを自主管理しているオーナーにとって、大規模修繕は建物の劣化を防ぎ、資産価値と入居率を維持するために欠かせない工事です。大規模修繕とは、外壁塗装、屋上防水、ベランダ防水、鉄部塗装などを計画的に行う修繕工事を指します。部分補修を繰り返すよりも、修繕周期を意識してまとめて工事を行うことで、長期的な修繕費を抑えやすくなります。 大規模修繕が必要になるサインと判断基準 大規模修繕が必要になるサインには、外壁のひび割れやチョーキング現象、塗膜の剥がれがあります。屋上やベランダの防水層の劣化による雨漏りも重要な判断基準です。鉄骨階段や手すりのサビや腐食は安全性にも直結します。築20年を超えた物件では、表面上問題がなくても内部劣化が進行している場合が多く、劣化診断を基に判断することが重要です。 浜松市の気候(台風・塩害・強風)が建物に与える影響 浜松市は台風の通過が多く、年間を通して強風や豪雨の影響を受けやすい地域です。沿岸部では塩害によって鉄部の腐食が進みやすくなります。外壁や防水層も紫外線や風雨の影響を受けやすいため、浜松市の大規模修繕では耐候性や防錆性を考慮した材料選定と施工が重要になります。 2.大規模修繕の費用相場:浜松市のマンション・アパートの実例から解説 自主管理オーナーにとって最も気になる点が大規模修繕の費用相場です。浜松市の大規模修繕費用は、建物の規模、階数、延床面積、劣化状況によって大きく変動します。相場を把握することで、見積金額が適正かどうか判断しやすくなります。 工事項目別の費用目安(外壁・屋上防水・鉄部塗装など) 外壁塗装の費用相場は一平方メートルあたり約三千円から五千円です。屋上防水やベランダ防水は工法によって異なり、約四千円から八千円が目安となります。鉄部塗装は施工範囲や数量によって変動します。浜松市で三十戸前後のマンションでは、大規模修繕費用の総額が五百万円から一千万円程度になるケースが一般的です。 浜松市の施工単価の特徴と費用を抑えるポイント 浜松市の施工単価は全国平均と比べて大きな差はありません。ただし、台風対策や塩害対策として追加工事が必要になる場合があります。費用を抑えるためには、劣化診断に基づいた適切な工事項目の選定と、複数業者からの見積もり比較が欠かせません。 3.工程の全体像:調査〜完了までの流れを浜松市の事例で徹底解説 大規模修繕は計画から完了まで数か月かかる工事です。全体工程を理解しておくことで、自主管理オーナーでも落ち着いて対応できます。 事前調査・劣化診断の流れと期間 最初に建物の劣化診断を行います。外壁、防水層、屋上、鉄部を専門業者が確認します。調査期間は一日から数日程度です。その後、診断結果を基に修繕計画と見積書が提出されます。疑問点を早い段階で解消することが重要です。 工事中の住民対応とトラブルを防ぐ管理術 工事中は騒音や臭気、足場設置による不便が発生します。事前に工事内容と期間を説明することで住民トラブルを防げます。浜松市では台風接近時の足場養生や安全管理も重要なポイントです。 4.自主管理オーナーが失敗しないための見積もり比較と業者選びのコツ 大規模修繕の成功は業者選びに大きく左右されます。価格だけでなく、施工内容と対応力を重視する姿勢が重要です。 見積書で必ずチェックすべき項目と落とし穴 見積書では工事項目の内訳、数量、使用材料を必ず確認します。一式表記が多い見積書は、追加費用が発生しやすいため注意が必要です。 浜松市で信頼できる業者の特徴と選び方 浜松市で信頼できる業者は地域密着で施工実績が豊富です。アフターフォローや定期点検体制が整っている点も重要な判断材料になります。 5.長期修繕計画の作り方:浜松市の気候リスクを踏まえた最適戦略 長期修繕計画は突発的な修繕費を防ぎ、安定した賃貸経営につながります。 浜松市特有の劣化リスクと修繕サイクルの考え方 浜松市では外壁塗装は十年から十二年、防水工事は十二年から十五年が修繕周期の目安です。定期点検を行い、計画を柔軟に見直します。 資金計画と修繕積立の最適化方法 修繕積立を計画的に行うことで、大規模修繕時の資金負担を軽減できます。長期的な視点での資金計画が重要です。 6.まとめ 大規模修繕工事は、単に建物をきれいに保つための工事ではなく、資産価値の維持・向上、入居率の安定、将来的な修繕コストの抑制に直結する極めて重要な取り組みです。特に浜松市のように、台風や強風、湿気、日照による劣化が起こりやすい地域では、劣化の進行が早く、適切な時期に修繕を行うかどうかで建物の寿命に大きな差が生まれます。 築20年を超えたアパート・マンションでは、外壁のひび割れや塗膜の劣化、防水層の機能低下、鉄部のサビ、設備の老朽化などが同時多発的に進行しているケースが少なくありません。これらを放置すると、雨漏りや構造部へのダメージにつながり、結果的に修繕費用が高額化するリスクも高まります。そのため、「不具合が出てから対応する」のではなく、計画的に点検・修繕を行う予防保全の考え方が非常に重要です。 また、大規模修繕を成功させるためには、工事内容や費用だけでなく、業者選びや事前の調査、住民・入居者への配慮、アフターフォロー体制まで含めて総合的に判断する必要があります。信頼できる業者であれば、建物の状態を正確に診断し、不要な工事を省きつつ、将来を見据えた最適な修繕計画を提案してくれます。これは、オーナー様にとって大きな安心材料となるでしょう。 さらに、大規模修繕は「支出」ではなく、長期的に見れば投資と考えることができます。適切な修繕を行うことで、建物の印象が向上し、空室対策や家賃維持にもつながります。結果として、安定した賃貸経営を続けるための土台を築くことができるのです。 大規模修繕のタイミングや内容に少しでも不安を感じている場合は、早めに専門業者へ相談し、現状把握から始めることをおすすめします。「まだ大丈夫」と思っている今こそが、実は最適な検討時期かもしれません。建物と資産を長く守るためにも、計画的で後悔のない大規模修繕を進めていきましょう。 ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。 静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2026年1月5日 更新

大規模修繕後のアフターフォローは重要?浜松市の信頼できる業者の見分け方

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。 大規模修繕工事が無事に終わると、多くの大家さんは「これでしばらく安心だ」と感じるのではないでしょうか。一方で、施工後に不具合が出たらどうしよう、業者はきちんと対応してくれるのだろうか、と不安を感じる大家さんも少なくありません。 この記事では、「大規模修繕後のアフターフォローは重要?浜松市の信頼できる業者の見分け方」というテーマで、アフターフォローの重要性や、浜松市で安心して任せられる業者を見極めるポイントを詳しく解説します。 この記事を読むことで、大規模修繕後のアフターフォローがなぜ必要なのか、良い業者とそうでない業者の違い、契約時に注意すべき点が分かります。 この記事は、アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたいです。 1.大規模修繕後のアフターフォローが重要視される理由 大規模修繕後のアフターフォローは、建物を長く安全に使い続けるために欠かせない要素です。工事が完了した直後は問題がなくても、時間の経過とともに不具合が表面化するケースは少なくありません。大規模修繕後のアフターフォローが充実しているかどうかで、将来の修繕コストや建物の評価が大きく変わります。 施工後に発生しやすい不具合と早期発見の重要性 大規模修繕後に発生しやすい不具合として、防水層の浮き、シーリング材のひび割れ、塗膜の剥がれなどが挙げられます。施工直後は見えにくい不具合でも、半年から1年ほどで症状が現れることがあります。 筆者が以前対応した浜松市内の物件では、引き渡しから8か月後に屋上防水の一部に膨れが見つかりました。定期点検があったため早期に補修でき、大きな雨漏りを防ぐことができました。 大規模修繕後のアフターフォローで定期点検を行うことで、不具合を早期発見し、被害が広がる前に対応できます。結果として、追加費用を抑え、入居者からのクレームも防げます。 建物の資産価値を維持するための長期的なサポート体制 建物の資産価値は、見た目の美しさだけでなく、維持管理の質によって左右されます。大規模修繕後のアフターフォローが手厚い業者は、建物の状態を長期的に把握し、適切なタイミングで助言を行います。 浜松市の賃貸市場では、築20年を超えた物件でも管理状態が良い建物は入居率が安定しています。アフターフォローを通じて計画的なメンテナンスを行うことが、結果的に家賃下落を防ぐ要因になります。 大規模修繕後のアフターフォローは、建物の寿命を延ばし、将来の売却時にも有利に働きます。 2.浜松市の気候特性がアフターフォローの質に影響する 浜松市は全国的に見ても気候条件が厳しい地域です。大規模修繕後のアフターフォローは、浜松市特有の環境を理解しているかどうかで質が大きく変わります。 強風・塩害・日射など浜松特有の劣化リスクとは 浜松市は遠州のからっ風と呼ばれる強風が有名です。加えて、沿岸部では塩害の影響も受けやすくなります。外壁や鉄部は、他地域よりも劣化が早く進む傾向があります。 実際に、同じ仕様で施工した物件でも、浜松市内では塗膜の劣化が1年ほど早く見られるケースがあります。強い日射による温度変化も、防水層やシーリング材に負担をかけます。 このような環境下では、大規模修繕後のアフターフォローで地域特性を考慮した点検が必要です。 気候に合わせた点検頻度とメンテナンスの必要性 浜松市の物件では、全国平均と同じ点検頻度では不十分な場合があります。年1回以上の定期点検や、台風後の臨時点検が有効です。 浜松市に強い業者は、気候リスクを踏まえたアフターフォロー計画を提案します。具体的には、屋上防水や外壁の重点点検、鉄部の早期補修などが挙げられます。 大規模修繕後のアフターフォローが気候に合っているかどうかは、業者選びの重要な判断材料です。 3. 信頼できる業者が提供する「良いアフターフォロー」の具体例 大規模修繕後のアフターフォローが良い業者には共通点があります。内容を具体的に確認することで、信頼できる業者を見極められます。 定期点検の内容と報告書の質で分かる業者の姿勢 良い業者は、定期点検で目視確認だけでなく、写真付きの報告書を提出します。劣化状況や補修の必要性を分かりやすく説明します。 筆者が立ち会った点検では、点検項目が30項目以上あり、細部まで確認していました。このような業者は、大規模修繕後のアフターフォローに本気で取り組んでいます。 報告書の質は、業者の誠実さを判断する重要なポイントです。 緊急時の対応スピードと連絡体制の整備状況 雨漏りや外壁の剥落など、緊急対応が必要な場面は突然発生します。信頼できる業者は、連絡窓口が明確で、対応までの時間が早いです。 浜松市内で評価の高い業者は、24時間以内に現地確認を行う体制を整えています。大規模修繕後のアフターフォローで、迅速な対応ができるかどうかは入居者満足度にも直結します。 緊急時の対応力は、事前に確認しておくべき要素です。 4.浜松市で業者を選ぶ際にチェックすべき5つのポイント 大規模修繕後のアフターフォローを安心して任せるためには、業者選びが最も重要です。特に浜松市は強風・塩害・日射などの影響を受けやすいため、アフターフォローの質が建物の寿命に直結します。ここでは、失敗しないために必ず確認しておきたい5つのポイントを紹介します。 ①地元での施工実績と口コミの信頼性 浜松市内でどれだけの施工実績があるかは、業者の信頼度を測る重要な指標です。地域特有の気候を理解している業者ほど、劣化しやすい部分や必要なメンテナンスを熟知しています。 また、Google口コミや管理組合からの評価も参考になります。実際の利用者の声は、業者の姿勢や対応力を知るうえで非常に有効です。 ②アフターフォローの内容と点検体制 「定期点検は何年ごとに実施されるのか」「点検内容はどこまで含まれるのか」など、アフターフォローの具体的な内容を必ず確認しましょう。 優良業者は、点検報告書の質が高く、写真付きで分かりやすく説明してくれます。緊急時の対応スピードや連絡体制も重要な判断材料です。 ③保証内容の明確さと範囲 保証期間が長いだけでは安心できません。 「どの部分が保証対象なのか」「無償対応の条件は何か」など、保証の範囲が明確であることが大切です。曖昧な説明しかできない業者は、後々トラブルにつながる可能性があります。 ④第三者評価や資格の有無 建設業許可、建築士、施工管理技士などの資格はもちろん、第三者機関による評価や加盟団体の有無も信頼性を高めるポイントです。 特に大規模修繕は専門性が高いため、技術力と品質管理の裏付けがある業者を選ぶことが重要です。 ⑤地元密着度とアフター対応のスピード 浜松市のように気候変動の影響を受けやすい地域では、トラブル発生時にすぐ駆けつけてくれる「地元密着型」の業者が安心です。 遠方の業者だと対応が遅れ、被害が拡大するリスクがあります。地域に根ざした企業は、長期的な関係を重視しているため、アフターフォローの質も高い傾向があります 5.トラブルを避けるために知っておきたい契約時の注意点 大規模修繕後のアフターフォローに関するトラブルは、契約時の確認不足が原因になることが多いです。 アフターフォローの範囲・期間・費用を明確にする方法 定期点検の回数、無償補修の範囲、有償対応になる条件を明確にしてください。 口頭説明だけでなく、契約書への記載が必要です。 以前、契約書に記載がなく、点検費用を請求された例もありました。大規模修繕後のアフターフォローは事前確認が重要です。 契約書で見落としがちな項目と確認すべきポイント 免責事項や保証対象外の条件は見落とされがちです。自然災害時の対応も確認してください。 細かい確認が、将来のトラブル防止につながります。 6.まとめ 大規模修繕後のアフターフォローは、建物の資産価値と安心経営を支える重要な要素です。浜松市の気候特性を理解し、定期点検や迅速な対応ができる業者を選ぶことが大切です。 契約時に内容を明確にし、信頼できる業者と長い付き合いをすることで、将来の不安を減らせます。 静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね! ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。 静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2025年12月26日 更新

「大規模修繕の必要性がまだ分からない」オーナー様へ:早期発見と対策の重要性【浜松市】

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。 「なぜ大規模修繕が必要なのか」「まだ本当に必要なのか分からない」と感じているオーナー様はとても多くいます。特に築20年を超える賃貸アパートやマンションの管理では、修繕費の負担や工事のタイミングが分からず、判断を迷ってしまうケースがよく見られます。私自身も以前、管理物件の外壁劣化に気付くのが遅れ、高額な修繕へ発展してしまった経験があり、オーナー様の不安や迷いには深く共感しています。 この記事では、「大規模修繕の必要性がまだ分からない」と悩むオーナー様に向けて、浜松市の気候が建物に与える影響、劣化のサイン、早期発見の重要性、修繕を先送りにしたときのリスク、そして成功する修繕計画の立て方を詳しくご紹介します。 この記事を読むことで、大規模修繕の判断基準や費用の仕組み、早期対策のメリットが明確に分かり、これからの建物管理に自信を持っていただけます。この記事は、アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたいです。 1.なぜ大規模修繕は必要なのか?浜松市の建物事情から考える 大規模修繕の必要性がまだ分からないと感じるオーナー様の多くは、「まだ外観はきれいに見える」「細かい不具合は気にならない」と判断しがちです。しかし浜松市の気候条件は、建物の劣化を想像以上に早めてしまいます。建物を長く安全に使い続けるためには、早めの点検と計画的な修繕が欠かせません。ここでは浜松市独自の環境が建物に与える影響を見ていきます。 浜松市特有の気候(湿気・台風・塩害)が建物に与える影響 浜松市は太平洋に面しているため湿気が多く、夏の高温多湿と冬の乾燥を繰り返す気候が続きます。湿気が多い環境は外壁や防水層に負担を与え、劣化スピードを加速させます。また、台風の通過が多い点も建物には大きな負担です。強風や豪雨が繰り返されることで、外壁の小さなひび割れから雨水が浸入し、鉄部のサビや内部腐食につながります。さらに、浜松市の沿岸部では塩害も深刻で、金属部分のサビや外壁の劣化が通常より早まる傾向があります。 放置するとどうなる?外壁・防水の劣化が加速する理由 劣化を放置すると症状は急速に悪化します。外壁のひび割れは雨水を吸収し、ひびがさらに広がります。屋上防水の劣化も、初期は小さな浮きやひびですが、やがて雨漏り被害へ発展します。浜松市の物件でよくある例として、築25年のアパートで防水劣化を放置した結果、内部の木材が腐食し、100万円だった補修が450万円に膨れ上がったケースがあります。劣化は自然に止まることはなく、放置すればするほど修繕費は増えていきます。 2.劣化のサインを見逃さない!早期発見のチェックポイント 早期発見は修繕費を抑える最も効果的な方法です。建物の劣化は必ず外側からサインが出ています。浜松市の賃貸物件でメンテナンスに関わってきた経験から、放っておいても大丈夫だったケースはありませんでした。ここではオーナー様が確認しやすいポイントを紹介します。 外壁・屋上のひび割れや浮きは危険信号 外壁のひび割れや塗装の浮きは、雨水の浸入を許す大きな要因になります。幅1mmの小さなひびでも、雨水が入ると内部の鉄筋がサビて膨張し、さらにひびが広がります。屋上の防水層の浮きも同様で、浮いた部分に雨水が溜まり、最後には雨漏りへ発展します。私が担当した浜松市内の物件では、屋上の小さな膨れを放置した結果、半年後に事務所の天井が濡れ、テナントからクレームが入ったケースがありました。早期に発見すれば数万円の補修で済むことが多いため、日常的な目視チェックが重要です。 雨漏り・サビ・変色など見た目でわかる劣化の特徴 雨漏りは明確な劣化サインの代表です。天井のシミは雨漏りの初期段階で、気付かずに放置すると室内まで被害が広がります。また、鉄部のサビも注意が必要です。階段や手すりのサビは放置すると腐食し、交換が必要になる場合があります。外壁の変色やチョーキング(表面の粉吹き)も防水性能の低下を示しています。これらの症状はオーナー様自身でも確認できるため、月に一度のチェックを習慣化することで早期発見につながります。 3.修繕を先送りにするリスクとコスト増の実態 「大規模修繕の必要性がまだ分からない」と感じるオーナー様の多くは、先送りにすることでリスクが増大する点に気付いていません。修繕を後回しにすれば短期的な出費は抑えられますが、中長期的には高額な費用や経営悪化につながります。 軽微な劣化が高額修繕につながるメカニズム 劣化は放置するほど深刻化します。外壁のひび割れを放置すると、鉄筋の腐食や内部断熱材の劣化が進み、部分補修では追いつかなくなります。屋上防水も同様で、初期の補修で10万円だった工事が、雨漏りが発生してしまうと100万円以上に膨れ上がることも珍しくありません。浜松市の物件で実際にあったケースでは、3年前に見つけた小さな不具合を放置し、結果として全面改修が必要になり、見積額が5倍になりました。 入居率低下・クレーム増加など経営面の悪影響 劣化が進むと入居者満足度が下がり、結果として空室増加につながります。外壁の汚れやひび割れは見た目の印象を大きく下げ、内見者が他の物件を選ぶ原因になります。さらに、雨漏りや設備トラブルが増えると、クレーム対応に時間とコストがかかり、オーナー様の負担が増えます。浜松市内の物件では、外壁劣化が原因で入居率が20%低下したケースもありました。修繕は経営にも直結する重要な要素です。 4.早期対策で安心!計画的な修繕のメリット 早期に対策したオーナー様の多くは、「もっと早くやっておけば良かった」と感じるほどメリットがあります。計画的な修繕は費用を最適化し、物件の資産価値を維持できます。 トラブル予防で長寿命化と修繕費の最適化が可能に 建物は早期対策を行うことで寿命を大きく延ばせます。外壁の補修や防水工事を計画的に行うことで、内部の構造体を守り続けられます。私が担当した浜松市内の物件では、10年前から定期点検を実施し、計画的に補修を進めたことで、大規模修繕の際の費用を30%削減できました。トラブルを未然に防ぐことで、全体の修繕費を抑えることが実現できます。 計画修繕で入居者満足度・建物価値もアップ 計画的に修繕を行うと建物の見た目が整い、入居者満足度が向上します。外壁がきれいな物件は印象が良く、内見時の成約率もアップします。さらに、物件価値が上がることで長期的な収益性も向上します。浜松市は移住者も増えており、物件の質が選ばれる時代です。計画修繕は、入居率向上に直結する大きなメリットがあります。 5.浜松市の事例から学ぶ、成功する修繕計画のポイント 成功する修繕計画には、信頼できる業者選びと正確な劣化診断が重要です。浜松市の気候や建物の特徴を熟知している業者を選ぶことで、最適な工事内容と予算計画が実現します。 劣化診断から工事まで一貫対応した成功事例 浜松市内で施工した築23年のアパートでは、劣化診断から計画策定、工事まで一貫して対応しました。診断では外壁の浮きと防水劣化が見つかり、早期に補修を実施。結果として工事後の入居率は95%まで回復しました。オーナー様からは「丁寧な診断が判断材料になった」と評価をいただいています。 優良業者選びと見積もり比較で失敗を防ぐコツ 大規模修繕の成功は業者選びで決まります。複数の見積もりを比較し、工事内容・使用材料・保証内容を確認することが重要です。価格だけで判断すると後から追加費用が発生するケースもあります。浜松市で実績のある専門店を選び、劣化診断を基にした見積もりを出してもらうことが、失敗しない修繕計画のポイントです。 まとめ 浜松市のアパート・マンションにおける大規模修繕は、気候や環境の影響から必要性が高く、早期対策が建物の安全性と収益性に直結します。早期に劣化を発見し、計画的に修繕を進めることで、修繕費を抑えつつ資産価値を維持できます。業者選びや劣化診断を丁寧に行うことで、失敗のない修繕計画を実現できます。静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね! ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。 静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2025年12月12日 更新

浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。 「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」というキーワードで検索している読者の多くは、築20年以上の賃貸物件を所有し、これから必要になる修繕工事の時期や費用に不安を感じていると考えられます。私自身も以前、管理物件の修繕計画が遅れてしまい、外壁のひび割れや屋上防水の劣化が一気に進んだ経験があります。そのとき予定外の費用がかかり、本当に困った記憶があります。 この記事では「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」の基本、修繕計画の具体的なステップ、工事種類別の費用相場、浜松市特有の気候に合わせた劣化対策、修繕積立金の考え方などを詳しく紹介します。この記事を読むことで、長期修繕計画の全体像と費用の算出方法が明確になり、将来の大規模修繕に備えた資金計画を立てられるようになります。 この記事は、アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたいです。 1. 浜松市のマンション・アパートに必要な「長期修繕計画」とは? 「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」を考えるうえで、長期修繕計画の理解は欠かせません。長期修繕計画とは、建物を安全に維持し続けるために、今後必要となる修繕工事の内容と時期、そして費用をまとめた計画書のことです。一般的には12〜15年周期で更新されます。浜松市の築20年以上の賃貸物件では外壁のひび割れや屋上の防水層の劣化が進んでいることが多く、具体的な工事の優先度も明確にしなければなりません。 長期修繕計画の基本的な役割 長期修繕計画の役割は、将来発生する修繕費用を事前に把握し、計画的に積立金を準備することです。長期修繕計画がない場合、突発的な修繕が増え、大家さんの負担が大きくなります。例えば外壁補修と塗装を一度に行う場合、約250〜300万円かかることがありますが、計画的に準備しておけば負担は大幅に軽減できます。また計画があることで、空室対策にもなり、入居者の満足度向上にもつながります。 浜松市特有の気候(台風・豪雨・湿気)への備え 浜松市は台風の通過が多く、豪雨や湿気の影響も大きい地域です。特に屋上防水層は強い雨風で損傷しやすく、通常の耐用年数が10〜12年であるのに対して、浜松市では8〜10年の周期で劣化が進むケースもあります。私が以前診断した物件では、台風の影響で防水層がめくれ、数日で雨漏りが発生したことがありました。こうした地域特性を踏まえて、長期修繕計画では台風や湿気を想定した周期短縮や優先順位の見直しが必要です。 2. 修繕計画の立て方ステップ:調査から計画書作成まで 「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」を実践するためには、調査から計画作成までのステップを明確にしなければなりません。長期修繕計画のスタートは必ず建物診断で、劣化状況を正確に把握したうえで修繕内容を決めます。 建物診断の重要性 建物診断では、外壁のひび割れ、鉄部のサビ、屋上防水層の浮き、給排水設備の漏水など細かい部分を点検します。築20年以上の物件では、外壁タイルの浮きやシーリング材の劣化が見つかることが多く、見逃すと大規模な漏水につながります。診断を行うことで優先すべき工事が明確になり、無駄な予算を使わずに済みます。私は過去に診断を怠った結果、外壁補修の費用が倍になったケースを見ています。 優先順位の付け方と修繕周期の目安 優先順位は「劣化の深刻度」「安全性」「住民の生活への影響」で判断します。例えば外壁のひび割れは早期の対応が必須で、放置するほど費用が膨らみます。修繕周期は工事ごとに異なり、外壁塗装は10〜12年、屋上防水は10年前後、給排水設備は20〜30年が一般的な目安です。しかし浜松市では塩害や強風の影響があるため、通常より1〜2年早めに設定すると安全です。 3. 費用算出のポイント:浜松市での相場と注意点 「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」を考える際、多くの大家さんが気にするポイントは費用です。長期修繕計画では工事ごとの相場を把握し、積立金の計算を行います。浜松市は地域の施工単価や物流コストの影響を受けるため、全国平均よりやや変動があります。 修繕積立金の目安 修繕積立金の目安は1㎡あたり200〜250円が一般的です。例えば延床面積800㎡のマンションの場合、年間の積立金は16万〜20万円ほどになります。しかし浜松市では台風や豪雨の影響で劣化が早い傾向があり、積立金を10〜20%ほど多めに設定すると安心です。積立金が不足すると借入が必要になり、利息負担が増えるため、早めの見直しが重要です。 地域の施工単価や物価の影響 浜松市は大都市圏に比べて施工単価がやや低い傾向がありますが、建材価格の高騰や人件費の上昇で今後は変動が予想されます。例えば外壁塗装は1㎡あたり2,500〜3,500円が相場で、屋上防水は4,000〜7,000円です。また静岡県は台風対策として高耐久材料を選ぶケースが多く、費用が割高になることもあります。計画書では物価変動を見越した費用設定が必要です。 4. 実際の修繕項目例:外壁・屋上防水・給排水設備 浜松市の賃貸物件では、外壁、屋上防水、給排水設備の劣化が特に目立ちます。「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」を理解するためには、具体的な劣化例と費用レンジを知っておく必要があります。 浜松市で多い劣化事例 浜松市では、台風による外壁の剥離、豪雨による屋上防水層の破断、湿気による給排水管のサビが多く見られます。ある賃貸マンションでは、台風後に外壁タイルの剥離が10か所以上見つかり、修繕費に150万円以上かかった事例があります。また屋上防水の劣化を放置した結果、5階の賃貸住戸が浸水し、原状回復に30万円以上かかったこともありました。 各工事の費用レンジと周期 外壁塗装は200〜300万円、屋上防水は150〜250万円、給排水設備の更新は300〜500万円が目安です。外壁塗装は10〜12年周期、屋上防水は10年前後、給排水は20〜30年が一般的です。浜松市ではこれらの周期を1〜2年短く設定し、劣化の進行に備えると安心です。 5. 管理組合・オーナーが押さえるべき運営のコツ 「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」を実践するうえで、施工をスムーズに行うための運営も重要です。住民からの合意形成や専門業者の選び方で、工事の満足度が大きく変わります。 住民合意形成の方法 住民合意を得るためには、工事の必要性を資料や写真でわかりやすく伝えることが大切です。例えば外壁のひび割れは、写真を示すことで危険性が理解されやすくなります。また説明会を複数回開催し、質問に丁寧に答える姿勢も重要です。住民とのコミュニケーションをしっかり取ることで、工事中のトラブルを防止できます。 専門業者との付き合い方と見積比較の重要性 業者との付き合い方では、相見積もりを必ず取り、費用の妥当性を確認することが重要です。同じ外壁塗装でも、100万円以上の差が出ることがあります。私は以前、給排水設備工事で見積もりを3社から取り、最も丁寧な診断をしてくれた業者に依頼した結果、予定より20万円安く済んだ経験があります。見積の内訳を細かく比較し、信頼できる業者を選びましょう。 6. まとめ この記事では「浜松市のマンション・アパート向け!長期修繕計画の立て方と費用算出」の重要性、浜松市特有の気候への対策、修繕計画のステップ、費用算出のポイント、そして具体的な工事項目について詳しく解説しました。長期修繕計画を適切に立てることで、予期せぬ出費を防ぎ、物件の価値を長期間維持できます。修繕周期や積立金の見直しを定期的に行い、計画を最新の状態に保つことが大切です。 静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね! ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2025年12月2日 更新

浜松市の賃貸管理会社と専門業者、どちらに大規模修繕を頼むべき?コスト比較

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。浜松市で「賃貸管理会社と専門業者、どちらに大規模修繕を依頼するべきか」と悩む大家さんはとても多いです。検索してたどり着いたということは、費用や品質、工事後の対応まで含めて後悔しない選択をしたいと考えているのではないでしょうか。この記事では、浜松市の賃貸管理会社に依頼する場合と、外壁塗装・防水工事などを扱う専門業者へ直接依頼する場合の違いを、コスト構造・品質・対応力・地域特性・長期的な資産価値など、あらゆる角度から徹底比較していきます。この記事を読めば、どちらに依頼するべきかが明確になり、無駄な費用をかけずに安心して大規模修繕を進められます。アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたいです。 1. 浜松市で大規模修繕を依頼するなら?賃貸管理会社と専門業者の違い 浜松市で大規模修繕を検討する際、賃貸管理会社へ依頼する方法と、専門業者へ直接発注する方法のどちらが良いかを判断することはとても難しいポイントです。この章では、両者の違いを明確に整理し、大家さんが比較できるように解説します。 管理会社に依頼するメリットとデメリット 管理会社に依頼する一番のメリットは、普段から物件を管理しているため、建物の状態を理解している点です。定期的に巡回している担当者が建物の劣化状況を把握しているケースが多く、管理業務と合わせて修繕を相談できる便利さがあります。また、管理会社には提携会社が存在することが多く、短期間で見積もりを出してくれる点もメリットになります。さらに、窓口を一本化できるため、業者とのやり取りが苦手な大家さんには安心感があります。 一方でデメリットも存在します。管理会社が窓口になる場合、工事は下請けの専門業者が行うため、仲介手数料が上乗せされるケースがあります。この手数料は5〜20%程度が多く、工事規模が大きいほど費用差が顕著になります。また、実際に施工する職人との距離が遠いため、細かい要望が伝わりにくいこともあります。さらに、管理会社が工事監理をすべてできるとは限らず、品質にバラつきが出る可能性がある点は注意点です。 専門業者に直接発注する場合の特徴 専門業者に直接依頼する最大の特徴は、工事費が明瞭で余分な中間マージンが発生しにくいことです。大規模修繕や防水工事に特化した会社は材料費や職人手配の効率が良く、同じ工事内容でも管理会社経由より10〜30%ほど安くなるケースがあります。また、施工を行う職人と距離が近いことで、細かな要望もダイレクトに伝えられます。工事中の進行状況や追加提案など、現場の判断が必要な場面でも迅速に対応できます。 ただし、専門業者に直接依頼する場合は、見積書の読み方や工事内容をある程度理解することが必要です。複数の業者を比較する手間も発生するため、知識が乏しいと判断に迷ってしまうことがあります。とはいえ、専門業者は説明に慣れているため、丁寧な業者を選べば問題なく進められます。 2. コスト構造を徹底比較!管理会社と専門業者の見積もりの仕組み 大規模修繕では費用差が大きいため、見積もりの仕組みを理解することが重要です。ここでは、管理会社と専門業者のコスト構造を具体的に比較します。 管理会社の「仲介手数料」と工事費の関係 管理会社へ修繕を依頼する場合、工事を自社で行うケースは少なく、ほとんどが外注となります。この際、管理会社は見積もり金額に対して仲介手数料を上乗せします。手数料は5〜20%が一般的で、例えば1,000万円の工事であれば50〜200万円が手数料として加算されます。また、管理会社が提携業者に依頼する場合、競争性が低くなるため、単価が高くなる傾向があります。この構造を理解していない大家さんは「なぜ高いのか」が分からず不信感につながるケースもあります。 専門業者の見積もりに含まれる費用項目 専門業者に直接依頼する場合、見積書には主に材料費、施工費、足場費、諸経費が明確に記載されます。例えば、外壁塗装なら1㎡あたり2,000〜3,500円、防水工事なら1㎡あたり4,000〜7,000円など、単価が詳細に示されることが一般的です。また、専門業者は建物状況に応じて必要な工事を細かく提案するため、無駄な項目が含まれにくい特徴もあります。私が以前担当した物件では、管理会社経由の見積額が1,200万円だったのに対し、専門業者に直接依頼したところ900万円で同内容の工事が可能だったケースがありました。約300万円もの差が出たことに大家さんが驚いていたことを今でも覚えています。 3. 品質と対応力の差:修繕の仕上がりに影響するポイント 大規模修繕では、コストだけでなく品質や対応力が非常に重要です。工事の仕上がりは今後10年以上の建物価値に直結するため、依頼先の体制を理解しておく必要があります。 工事監理体制と品質保証の違い 管理会社が依頼を取りまとめる場合、工事監理を担当するのは管理会社の社員であることが多く、建設専門の資格を持っていない場合があります。そのため、施工方法のチェックが不十分になり、仕上がりにムラが出るケースがあります。また、保証内容も管理会社独自のものが多く、専門性が不足している場合があります。 一方、専門業者は建設業許可を取得しており、国家資格を持つ技術者が工事監理を行います。材料メーカーと連携した保証書が発行されることも多く、保証期間も5〜10年と長めです。施工精度を重視する大家さんにとって、専門業者の監理体制は非常にメリットが大きいと言えます。 トラブル対応・アフターサービスの比較 管理会社の場合、トラブル対応は提携業者を通すため、連絡から対応まで時間がかかることがあります。特に雨漏りなど緊急性の高いトラブルでは、この時間差が被害拡大につながることがあります。アフターサービスも管理内容の範囲に限られており、工事保証と紐づいていないケースもあります。 一方、専門業者に直接依頼した場合、工事を行った会社がそのままアフター担当になるため、対応が早いことが特徴です。施工箇所の定期点検を無料で行う業者も多く、長期的な建物維持において安心材料が増えます。私の経験でも、直接依頼いただいた大家さんから「迅速な対応で助かった」と喜ばれることがとても多いです。 4. 浜松市の事例で見る費用相場と選び方のポイント 浜松市は沿岸地域に近く、塩害や強風の影響を受けやすいため、大規模修繕のタイミングや費用相場を理解することが重要です。この章では浜松市の実例をもとに相場や選び方を解説します。 浜松市での大規模修繕の平均費用相場 浜松市のアパートやマンションの大規模修繕費の平均は、建物の規模にもよりますが、15世帯規模の物件で800〜1,500万円が一般的です。外壁塗装だけでも500〜900万円、防水工事は150〜300万円が相場です。浜松市は紫外線が強いため塗膜劣化が早い傾向があり、一般的な地域より1〜2年早く修繕時期を迎えるケースがあります。そのため、費用計画を綿密に立てることが重要です。 地域特性を踏まえた業者選びの注意点 浜松市で大規模修繕業者を選ぶ際には、塩害や強風に対する施工実績を持つ業者を選ぶことがポイントです。外壁材の種類や塗料の耐久性について相談でき、地域に合った提案ができる業者が安心です。また、浜松市はエリアごとに気候特性が異なるため、北区や東区と南区では劣化スピードが変わります。この地域性を理解している業者であれば、適切な耐久性能の工法を提案してくれるため、長期的な維持管理がしやすくなります。 5. オーナーが後悔しない選択とは?コストだけでない判断基準 大規模修繕は費用が大きい工事ですが、コストだけで判断すると後悔することがあります。ここでは、費用以外の重要ポイントを解説します。 長期的な資産価値維持を考えた判断軸 物件の価値を長く維持するためには、修繕の品質や保証内容が非常に重要です。短期的な安さを優先すると、数年後に再修繕が必要となり、結果的に高額になるケースがあります。専門業者の長期保証は資産価値を守る大きな要素になり、修繕履歴がしっかりしている物件は入居者にも安心感を与えます。さらに、耐久性の高い材料を選ぶことで、10年後の差が大きく変わります。長期的な視点で判断した大家さんのほうが、結果として出費を抑えているケースが多いです。 入居者満足度と空室リスクへの影響 外壁が綺麗で雨漏りの心配がない物件は、入居者の満足度が高く、空室率も下がります。浜松市の賃貸市場では、築20年以上の物件でも修繕状態の良い建物は人気があります。大規模修繕を適切に行うことで、家賃下落の抑制にもつながります。実際に、修繕後に満室になった物件を複数見てきました。大家さんが安心して経営できる環境をつくるためには、適切な業者選びと確かな施工品質が欠かせません。 6. まとめ 浜松市で大規模修繕を依頼する際には、管理会社と専門業者の違いを明確に理解することが重要です。管理会社は窓口が一本化されて便利ですが、中間マージンが発生しやすく、工事内容が不透明な場合があります。一方で専門業者は費用が明確で品質管理も徹底されているため、資産価値を長期的に守りたい大家さんに向いています。浜松市の気候特性を理解している地域密着型の専門業者を選ぶことで、無駄のない大規模修繕が実現できます。静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね!ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2025年11月14日 更新

浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?

こんにちは!静岡県浜松市のアパート・マンション大規模修繕専門店のハマリノです。浜松市で大規模修繕を検討している大家さんは、複数の見積もりが手元にある時に「浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?」と疑問を抱えます。複数の業者が提示した金額が大きく違う時、どの業者が正しい判断基準を満たしているのか迷うことが多いです。この記事では、浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを具体的に解説します。この記事を読むと、見積内容の差が出る理由、比較する時の5つの視点、浜松市特有の気候条件を前提に判断する考え方が分かります。この記事は、アパート・マンションの経営でお困りの大家さんに読んでいただきたいです。 1. 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?前に確認すべき「浜松市の修繕事情」 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える前に、浜松市特有の修繕条件を理解する必要があります。浜松市は強風が多く、沿岸部では塩害の影響が強い地域です。気候条件が厳しい浜松市では、材料選定の基準と耐久年数の考え方が他地域と大きく変わります。浜松市という地域性が、大規模修繕の比較判断に直接影響します。 浜松市の気候・塩害・地震リスクが修繕内容に与える影響 浜松市では海からの風が強い日が年間多くあります。海風による塩害が鉄部・手摺・金物・防水層の劣化を早めます。東海地震リスクに対応する耐震補強費用が見積書に含まれる場合があります。浜松市の沿岸エリアの物件では、シーリングの寿命が10年より前に劣化するケースが多発しています。過去に私が管理していた築26年RC造マンションでは、浜松市旧南区の遠州灘に近い物件で、外壁塗装より鉄部の再防錆処理費用が3割増しになった経験があります。 地元業者と県外業者の対応力・価格差をどう見るか 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える時、地元業者と県外業者で対応力が異なります。浜松市地元業者は施工後の小修繕対応が早いです。県外業者は単価は安く見えることがありますが、浜松市の気候・塩害前提での材料選定が弱い傾向があります。アフターの現地駆けつけが遅い事例を2回経験しました。浜松市での最終判断は「金額」「技術」以外に「地域理解力」を加えるべきです。 2. 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?見積書の基本構成とチェックポイント 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、見積書の基本構成を理解する必要があります。大規模修繕の見積書は、工事項目・材料単価・役物工事・仮設工事・諸経費が大きな構成要素です。浜松市で大規模修繕を検討する大家さんは、見積総額だけで比較する判断を避ける必要があります。私が過去に浜松市旧南区で管理していた築28年のRC物件では、総額の差が150万円あったのに、内訳比較すると高い会社の方が防水層の材料グレードが2ランク上でした。浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを実践するためには、この内訳を正確に読み解く必要があります。 工事項目・単価・諸経費の内訳を正しく読み解く 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考えるなら、単価と数量の妥当性を確認する必要があります。数量の根拠は、現地採寸・CAD図面・仮定寸法など、業者によって異なります。足場工事も、業者によって20%以上差が出るケースがあります。浜松市で大規模修繕の現場では、足場は必ず必要であり、省略はできません。だからこそ、この工程の積算の正確さが重要です。諸経費の金額幅にも注意が必要で、浜松市内の実績豊富な職人チームを抱える会社ほど諸経費の精度が高いです。 見積書に潜む「抜け漏れ」や「曖昧表現」に注意する 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、見積書内の「その他一式」や「追加費用別途」などの曖昧表現は要注意です。過去に私が浜松市旧東区で遭遇したケースでは、外壁補修の数量が曖昧に表記されており、追加費用が施工中に150万円上乗せされた事例があります。浜松市の大規模修繕では、塩害による鉄部劣化は見た目以上に内部腐食が進んでいるケースが多いので、事前の調査と数量確定が大切です。大規模修繕の見積書比較において、曖昧表記は必ずリスクに繋がります。 3. 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?5つの視点 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを正しく実践するためには、比較する軸を統一する必要があります。そこで、浜松市全域で現場を多く経験した立場から、5つの視点を紹介します。5つの比較視点は、材料の品質、施工力、保証、工程管理、地域密着度です。 工法と材料の選定理由 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、材料グレードと耐久年数の根拠を確認します。防水材料には、ウレタン防水、FRP防水、シート防水などがあります。浜松市での紫外線と塩害の影響が強い屋上面では、グレードの高いトップコートを使用する必要があります。材料選定の理由が記載されている見積書の会社は信頼性が高いです。 保証内容とアフターサービスの充実度 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかというテーマにおいて、保証年数の差は非常に重要です。一般的に外壁塗装は8年〜12年、防水は10年〜12年が基準です。しかし浜松市では塩害エリアがあるため、保証年数が短い会社は注意が必要です。アフター点検の回数や頻度も比較対象になります。 施工体制と職人の技術力 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える場合、下請け丸投げの会社は避ける必要があります。社内施工比率が高い会社は品質が安定します。私が経験した浜松市旧北区の現場では、社内職人比率が70%以上の会社の仕上がりは非常に良好でした。 工程管理とスケジュールの信頼性 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、工期の妥当性を判断します。雨季期間の施工予定がどう管理されているかがポイントです。浜松市では台風シーズンがあるため、工程管理能力の差は仕上がりに直結します。 業者の実績と地域密着度 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、過去の浜松市内施工実績を確認する必要があります。浜松市内の施工実績が多い会社は、浜松市の気候耐性を熟知しています。地域密着度は信頼性の指標になります。 4. 実例で学ぶ!浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?ケーススタディ 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかをより現実的に理解するためには、実例で比較することが効果的です。浜松市の同じ築年数、同じ戸数、同じ構造のアパートでも、見積総額が200万円以上差が出るケースは珍しくありません。私が浜松市全域で立ち会った現場でも同じような場面を多く経験しました。 同じ建物でもここまで違う!3社の見積もり比較 浜松市中区で築25年・全12戸のRC造賃貸マンションの大規模修繕で、見積もりを3社から取得した事例があります。A社は1,180万円、B社は1,380万円、C社は1,950万円でした。浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考えると、金額差だけ見るとA社が最も安い会社となります。しかし比較した結果、A社は鉄部防錆処理が最小ランク、防水トップコートが一般仕様、保証が8年、アフター点検は2年に1回でした。B社は鉄部防錆処理が高耐久仕様、防水トップコートが塩害対応、保証10年、アフター点検年1回でした。C社は材料は最上級でしたが、費用対効果は最も低いという結果でした。浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを実践するには、この「何が高くて、何が安いか」を見極める視点が必要です。 選ばれた業者の決め手と、他社が外れた理由 この事例では、最終的にB社が選ばれました。理由は、浜松市の塩害地域特性を踏まえた材料選定と施工仕様の根拠の説明が最も明確だったことです。浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、この説明力の差がもっとも決め手になります。A社は安い理由の根拠説明が弱く、C社は費用対効果が低い点が懸念点となりました。浜松市では、説明力・保証・地元対応力の3点が最終判断基準として非常に大切です。 5. 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較する?最終判断のためのチェックリストと業者への質問例 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える際には、最終判断でチェックすべき10のポイントがあります。私はこの10項目を常に使っています。浜松市全域の現場で判断軸として使える内容です。 見積もり比較後に確認すべき10のチェック項目 材料グレードと耐久年数が明記されているか 鉄部や金物の塩害対策仕様が含まれているか 諸経費の根拠と計算方式が開示されているか 工程管理方法が明確か 追加費用発生条件が明文化されているか 施工後のアフター点検回数が妥当か 浜松市内施工実績数が多いか 現場管理者が誰で、経験年数が何年か 下請け比率が高くないか 保証内容が有償・無償の区分で定義されているか 業者に必ず聞いておきたい「施工中の対応」と「保証内容」 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを判断するとき、施工中の近隣トラブル対応と入居者対応は重要ポイントです。大規模修繕では、工事中の騒音と匂いの問題が必ず発生します。浜松市で入居者物件を多く管理している立場の私から言うと、ここが適当な会社は施工後のクレーム率が非常に高いです。保証内容は口頭では判断できないので、必ず保証対象・対象外・保証年数の3項を紙面で確認してください。 6. まとめ 浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを考える場合、価格だけで判断すると失敗します。浜松市特有の塩害や風の強さなど、地域特性を踏まえて比較する必要があります。材料選定理由、保証内容、施工体制、工程管理、地域密着度の5つの視点を持つことが重要です。浜松市全域の大規模修繕現場で私が経験した事例でも、最終的な選択は「金額」ではなく「施工品質と説明根拠の強さ」でした。複数見積を比較する作業は大変ですが、正しく比較すれば、建物の資産価値と入居者満足度を最大化する結果に繋がります。浜松市で大規模修繕の見積もりが複数ある場合、どう比較するのかを正確に理解し、確実に失敗を避ける判断をしてください。 静岡県浜松市でアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事を検討している方は、是非この記事を参考にしてくださいね! ハマリノでは、静岡県浜松市でお客様にピッタリのプランを提案しています。静岡県浜松市のアパート・マンションの大規模修繕、外壁塗装、防水工事はお任せください!! 2025年11月7日 更新 大規模修繕・マンション修繕

専門ショールーム SHOWROOM ACCESS

- ハマリノ ショールーム 〒430-0851 静岡県浜松市中央区向宿2-13-1